promosso con i voti migliori

Quando navigano a vele spiegate, con la loro immensa superficie velica, le tall ship sembrano cattedrali del mare. Uno spettacolo vederle. Uno spettacolo che Lino Dolcino, modellista genovese, ha voluto fissare riproducendo in scala alcuni di questi meravigliosi velieri. La passione per il modellismo Dolcino l’ha scoperta quando aveva solo dieci anni osservando un vecchio signore che si disegnava e autocostruiva i modelli. E così fece anche lui, rinunciando alla classica scatola di montaggio che per tutti i principianti è il tradizionale punto di partenza. Poco dopo le grandiose Colombiadi del 1992, Lino ha dato vita al Circolo di modellismo navale dell’Autorità Portuale con l’idea di dedicarsi il più possibile alla costruzione di navi-scuola ancora in attività. “Abbiamo scritto a mezzo mondo per cercare di avere disegni e materiale storico e informativo delle navi”, racconta Dolcino. “C’è voluto un po’ di tempo, ma alla fine siamo riusciti ad avere parecchio materiale per iniziare il nostro lavoro. Così abbiamo realizzato la nave-scuola tedesca Gorch Foch, l’Alexander von Humbolt e altre ancora. Poi le abbiamo portate in giro alle mostre e ne abbiamo organizzata una che abbiamo chiamato Minitallship”.

Quale considera la sua barca più bella? “Probabilmente la Pogoria, la nave scuola polacca. Anche perché c’è dietro una bella storia. Qualche anno fa venne a Genova e io andai a vederla insieme al mio amico Franco Baldassarri. Ci hanno fatto salire a bordo e si è creato un rapporto di amicizia. Abbiamo fatto una quantità enorme di fotografie e poi, tramite la Marina polacca, siamo riusciti ad avere anche i disegni di cantiere, mettendo insieme tanto di quel materiale da poter lavorare al meglio”.

I particolari più piccoli del modello sono stati realizzati in metallo

Quali materiali ha usato per la costruzione? “Il legno per lo scafo, che ho avuto cura di resinare all’interno per evitare la formazione di crepe, e il metallo di coperta. Di metallo sono anche gli alberi, i pennoni, le tughe e l’intera struttura. Ci sono molti piccoli particolari che con il legno non si riesce a riprodurre fedelmente e vanno fatti e saldati con il metallo. I gommoni, invece, sono fatti come quelli veri, con del tondino di gomma. La gomma l’ho tagliata, piegata, incollata, con un tipo particolare di colla specifica per questo materiale. Poi basta metterci un fondo e il gommone è bello e fatto”.

Il sartiame è composto da manovre blu, azzurre e rosse. Come mai questa diversa colorazione? “E’ così nella realtà. Mentre sull’Amerigo Vespucci ci sono le targhette sulle pazienze, sul Pogoria il sartiame ha un colore diverso per ogni manovra, in modo da facilitare il compito degli allievi. L’equipaggio, infatti, cambia ogni settimana ed è composto da ragazzi che vengono in pullman dalla Polonia per fare una minicrociera nel Mediterraneo. Tornando al modello, si può notare l’argano perfettamente funzionante: è fatto in ottone, tutto tornito. I particolari sono talmente piccoli che, come ho detto, ho dovuto farli in ottone perché, con il legno era praticamente impossibile realizzarli. I bozzelli e tutte le manovre sono state incise nel metallo, poi riprodotte e sistemate al loro posto con le pulegge interne”.

I particolari sono davvero la parte più eccezionale di questo modello. Il quadro di comando com’è stato eseguito? “È stato costruito normalmente, a parte gli strumenti che sono stati realizzati al computer, come per esempio la parte interna della bussola. Il ponte è tutto listellato e la calafatura, invece di essere nera, è bianca perché l’ho riprodotta con un cartoncino plastificato bianco fra un listello e l’altro per avere lo stesso effetto che appare sulla nave vera”.

La nave vera è stata costruita nel 1980 e funge da scuola per i giovani marinai polacchi

Qual è stata la parte più difficile da realizzare? “I fari rettangolari, i proiettori. Ci ho messo un paio di anni a capire come farli e poi mi sono accorto che era davvero una stupidaggine. Adesso li faccio di qualsiasi misura. Alla fine, si tratta di un pezzo di plexiglas arrotondato e verniciato di bianco sotto e di nero sopra: così dà l’effetto del proiettore; dietro ho fatto dei tagli perché sembrino rinforzi, davanti sembra trasparente, lucido come il vetro. Sembrano proprio veri”.

Parliamo un po’ di questa Pogoria, la nave vera. “È una nave goletta, fatta costruire nel 1980 con l’intento di portare i giovani, anche disabili, a fare un’esperienza di vita in mare per avvicinare le nuove generazioni alle tradizioni e alla cultura del mare. Ma anche i meno giovani possono godere di questa opportunità e lo stesso Baldassarri, per esempio, ha trascorso 8 mesi a bordo di questa nave”. Baldassarri conferma. “Ho fatto una traversata atlantica seguendo il più possibile la rotta del secondo viaggio di Cristoforo Colombo. Abbiamo avuto la fortuna del buon vento che ci ha portato a fare un viaggio di 4.800 miglia, di cui la metà completamente a vela”. Baldassarri ci dà altri particolari interessanti sulla nave-scuola polacca: “Pogoria è una barca che funziona bene anche per il suo tipo di velatura, che con venti leggeri di traverso riesce a rendere al massimo. La velocità massima che abbiamo raggiunto è stata di 14.1 nodi con condizioni ottimali di vento e di mare, con mare cioè a poppa e vento al giardinetto, che ci hanno permesso di aprire tutte le vele.

Nelle due navi seguite al Pogoria gli alberi sono stati allontanati di due metri

La sua attrezzatura comprende quindici vele, con quattro fiocchi, cinque vele quadre, tre stralli, randa e controranda a maestra e una randa vela Marconi alla mezzana. In realtà non è nata così. È stata modificata perché era una barca troppo difficile da governare in certe condizioni, avendo una velatura troppo alta a poppa. La Pogoria ha fatto da modello per altre due navi gemelle, ma essendo la prima, ha qualche difetto. La distanza fra gli alberi, per esempio, è troppo stretta e in queste condizioni le vele di un albero mangiano il vento alle altre. Nelle due navi che sono seguite la distanza è stata aumentata di due metri. Una caratteristica di Pogoria è che tutte le manovre sono fatte a mano. Di elettrico c’è soltanto il salpaancore. Sono manuali i due verricelli a poppa per i cavi di ormeggio, quello al centro, a poppavia dell’albero maestro, per la scotta dello strallo maggiore e quelli a lato della classe dove si fa lezione agli allievi. La nave imbarca anche dei disabili ed è un’esperienza bellissima dal punto di vista umano, ma difficile. Io” ha continuato Baldassarri, “ho avuto con me tre ragazzi sordomuti. Mi guardavano sempre con grande attenzione per riuscire a capire quello che volevo dire, per capire la manovra che dovevano fare. Le manovre colorate ci hanno aiutato molto, perché bastava far vedere un colore e loro sapevano come dovevano comportarsi”. Tra Baldassarri e Dolcino si è creato uno strano connubio: il primo naviga, osserva e racconta; il secondo ascolta, prende nota e costruisce. Ne nasce un modellismo nuovo, fatto di testimonianze e di esecuzioni ragionate, frutto di esperienze dirette e non soltanto di documentazioni storiche. Un modellismo, se così si può dire, fatto dal vivo.

Testo di Edgardo Facchi pubblicato sul numero 42 di Arte Navale. Su gentile concessione della rivista Arte Navale.Le immagini sono pubblicate su gentile concessione della rivista Arte Navale. E’ fatto divieto per chiunque di riprodurre da mareonline.it qualsiasi immagine se non previa autorizzazione direttamente espressa dall’autore delle immagini al quale spettano tutte le facoltà accordate dalla legge sul diritto d’autore, quali i diritti di utilizzazione economica e quelli morali.

pubblicato il 2 Febbraio 2017 da admin | in Navi a vela & a motore | tag: Alexander von Humbolt, Franco Baldassarri, Gorch Foch, Lino Dolcino, Marina polacca, Minitallship | commenti: 0

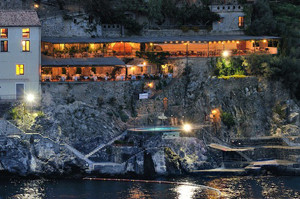

Just Peruzzi, "Il ristorante panoramico più bello d’Italia" - Corriere della SeraVi aspettiamo per accogliervi in quello che il Corriere della Sera ha definito come "Il ristorante panoramico più bello d’Italia"

Pubblicato da Just Peruzzi su Martedì 30 aprile 2024

I grandi chef vi "servono" le loro ricette

Ristoranti al mare

I grandi chef vi "servono" le loro ricette

Ristoranti al mare

Le rotte per i ristoranti d'autore

Voglia di crociera

Le rotte per i ristoranti d'autore

Voglia di crociera

Splendida la nave, splendide la mete

Navigate con la Fantasia negli Emirati

Con Msc Seaside fino in America

Le migliori vacanze in barca

Splendida la nave, splendide la mete

Navigate con la Fantasia negli Emirati

Con Msc Seaside fino in America

Le migliori vacanze in barca

Segnalateci la vostra proposta

Case al mare

Segnalateci la vostra proposta

Case al mare

V'indichiamo la rotta giusta

V'indichiamo la rotta giustain un mare d'investimenti Rotte nell'entroterra

Segnalateci la vostra proposta

"Navigate" tra le sagre

Segnalateci la vostra proposta

"Navigate" tra le sagre

Nei borghi i pescatori cucinano per voi

Accessori & partner

Nei borghi i pescatori cucinano per voi

Accessori & partner

Come e dove rendere la barca unica

Approdi d'autore

Come e dove rendere la barca unica

Approdi d'autore

Le rotte nei più affascinanti hotel sul mare

Antiquariato & collezionismo

Le rotte nei più affascinanti hotel sul mare

Antiquariato & collezionismo

Dove navigare fra aste, negozi...

Associazioni di mare

Dove navigare fra aste, negozi...

Associazioni di mare

Ecco chi tramanda storie e tradizioni

Cantieri e maestri d'ascia

Ecco chi tramanda storie e tradizioni

Cantieri e maestri d'ascia

Qui gli scafi tornano a splendere

I vostri annunci

Qui gli scafi tornano a splendere

I vostri annunci

Vendete barche, posti barca, oggetti…

Corsi e patenti nautiche

Vendete barche, posti barca, oggetti…

Corsi e patenti nautiche

Le migliori scuole per imparare

Le migliori scuole per imparareClick sull'acqua

Le più belle foto di mare.

Mare by night

Le più belle foto di mare.

Mare by night

I locali più trend dove approdare

Diving center

I locali più trend dove approdare

Diving center

Immergersi fra fondali da sogno e relitti

Navighiamo nei musei

Immergersi fra fondali da sogno e relitti

Navighiamo nei musei

Qui si racconta la storia della navigazione

Presi all'amo

Qui si racconta la storia della navigazione

Presi all'amo

Bravi pescatori si nasce o si diventa?

Porti turistici

Bravi pescatori si nasce o si diventa?

Porti turistici

I migliori marina del Belpaese

Lavori in mare

I migliori marina del Belpaese

Lavori in mare

Come e dove trovare un impiego

Un mare di shopping

Come e dove trovare un impiego

Un mare di shopping

Abiti, accessori, gioielli e orologi...

Storie e personaggi

Abiti, accessori, gioielli e orologi...

Storie e personaggi

Per chi naviga con la fantasia

Traghetti ed imbarchi

Per chi naviga con la fantasia

Traghetti ed imbarchi

Cosa sapere su rotte ed offerte...

Cosa sapere su rotte ed offerte...

PRONTO SOCCORSO IN MARE

Sono diversi i possibili problemi di salute che possono subentrare in mare, durante la navigazione,

spesso legati proprio alla vita di mare: da una banale caduta a un tuffo sbagliato, da una puntura di

riccio a una bruciatura di medusa, a un'otite, un'insolazione…

Sono diversi i possibili problemi di salute che possono subentrare in mare, durante la navigazione,

spesso legati proprio alla vita di mare: da una banale caduta a un tuffo sbagliato, da una puntura di

riccio a una bruciatura di medusa, a un'otite, un'insolazione…Cliccate qui per rivolgervi direttamente al medico di mareoline… IL MARE IN TAVOLA

Mareonline vi invita a scoprire i migliori cibi e vini (ma anche liquori e sigari) da gustare in barca,

indicandovi la rotta per raggiungere i migliori prodotti del mare:

Cibi e Vini

RICETTE DI MARE

Mareonline vi invita a scoprire i migliori cibi e vini (ma anche liquori e sigari) da gustare in barca,

indicandovi la rotta per raggiungere i migliori prodotti del mare:

Cibi e Vini

RICETTE DI MARE

Mareonline vi propone alcune ricette per cucinare, a casa o in barca, piatti a base di pesce e crostacei.

Mareonline vi propone alcune ricette per cucinare, a casa o in barca, piatti a base di pesce e crostacei.Cliccate qui per scoprire ingredienti e preparazione... SBARCO AL RISTORANTE

Mareonline vi invita a scoprire i migliori ristoranti lungo le coste del Belpaese, raggiungibili direttamente in barca.

Mareonline vi invita a scoprire i migliori ristoranti lungo le coste del Belpaese, raggiungibili direttamente in barca.Cliccate qui per trovare il vostro ristorante

Cliccate qui per leggere i ristoranti segnalati da voi. MODA E ACCESSORI

Cliccate qui per scoprire che look deve esibire un vero lupo di mare anche in terraferma...

LE FOTO PIU' CURIOSE

Cliccate qui per scoprire che look deve esibire un vero lupo di mare anche in terraferma...

LE FOTO PIU' CURIOSE"PESCATE" SU FACEBOOK

Segnalateci le foto più curiose che avete "pescato" su facebook (inviando una e mail a

mareonline@mareonline.it

o lasciando un messaggio sulla sulla pagina facebook di mareonline)

IL ROMANZO

Segnalateci le foto più curiose che avete "pescato" su facebook (inviando una e mail a

mareonline@mareonline.it

o lasciando un messaggio sulla sulla pagina facebook di mareonline)

IL ROMANZO

cliccate qui per leggere il romanzo il vento e la farfalla di Franco Fabretti

SIAMO TUTTI FOTOGRAFI

cliccate qui per leggere il romanzo il vento e la farfalla di Franco Fabretti

SIAMO TUTTI FOTOGRAFI

Avete degli "scatti" particolari fatti al mare, in navigazione?

Avete degli "scatti" particolari fatti al mare, in navigazione?Inviateli a mareonline@mareonline.it con vostro nome cognome località fotografata.

Le migliori potrebbero apparire in Home page… Cliccate qui