Campodonico racconta il Galata il museo che fa vivere il mare

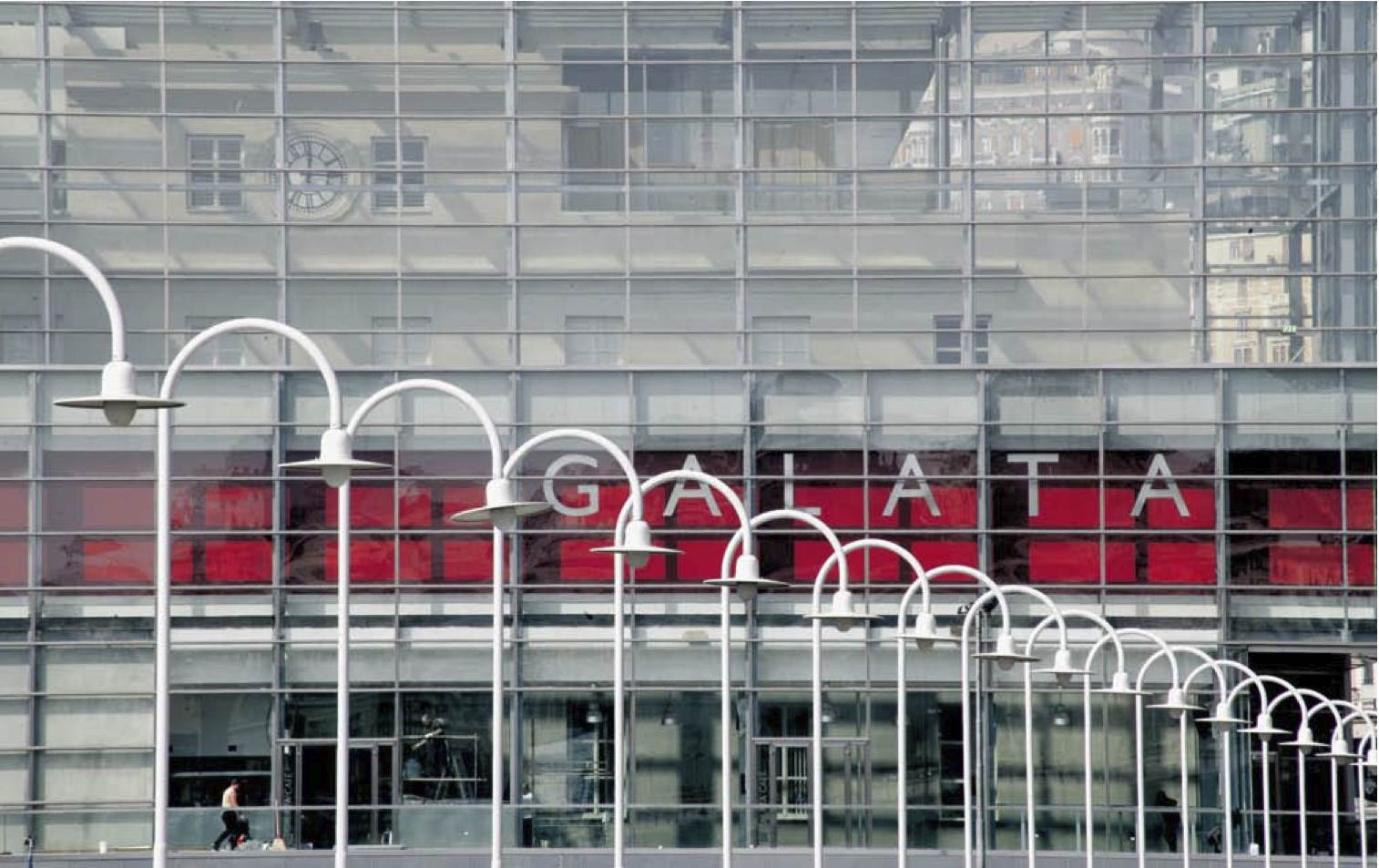

Il Galata Museo del Mare, inaugurato a Genova nel 2004, nasce da un coraggioso progetto di riqualificazione storica e ambientale. Progetto coraggioso perché complesso, perché composito, perché innovativo. Ce ne parla Pierangelo Campodonico che del Galata è stato uno degli ideatori. «Per capire la realtà del Galata", inizia Campodonico, "dobbiamo fare un passo indietro nella storia. Galata è un quartiere della vecchia Genova che prende il nome, come altri qui vicino, dall’omonimo quartiere di Istanbul, cioè di Costantinopoli, colonizzato dai genovesi a partire dal 1261. Il quartiere nasce verso la fine del 1200 con un primo recinto ricavato all’interno del più vasto porto di Genova per ospitare le galee costruite nell’adiacente arsenale. Poi progressivamente ha degli ampliamenti e assume l’aspetto di una piccola fortezza in mare, finché Andrea Doria fa demolire il muro occidentale di questa fortezza e sulle sue rovine, negli ultimi anni del 500, viene costruito il nostro edificio, come ulteriore ampliamento dell’arsenale. Dopo varie vicende e varie trasformazioni, alla fine dell’Ottocento la vecchia zona dell’arsenale viene interamente ristrutturata per essere trasformata in un polo produttivo a servizio della navigazione. Gli edifici furono quasi completamente trasformati e al Galata fu aggiunto un piano. Iniziò, poi, un lento ma inarrestabile decadimento di tutta la zona portuale. Ma mentre nel 1992 Renzo Piano cominciò a lavorare seriamente alla ristrutturazione del porto antico vero e proprio, qui in Darsena non accadde nulla. Anzi, quando dopo i fatti del G8 l’amministrazione mise mano alla ristrutturazione dell’area del Ponte Andrea Doria e del Ponte dei Mille, la nostra Darsena rimase una sorta di enclave del vecchio tra due zone riqualificate".

L'idea di realizzare una mostra permanente sul mare risale al 1997

A quando risale la svolta che decide la creazione di un Museo del Mare? «Del progetto si era iniziato a parlare all’inizio degli anni Novanta, ma fu ripreso con decisione solo nel 1997, con l’avvento della Giunta Pericu. Nel frattempo però era avvenuto un fatto importante: in occasione della Regata delle Repubbliche Marinare del 1996, fu aperto al pubblico, nell’area riqualificata da Piano, il Padiglione del Mare e della navigazione con la mostra temporanea Genova e i velieri. Preso atto del buon successo di pubblico ottenuto dall’iniziativa, il Comune di Genova decise di istituzionalizzare il padiglione, trasferendovi la parte moderna della collezione del Museo Navale di Pegli di cui ero direttore. L’invito di Pericu a dar vita al Museo del Mare, a questo punto, ci lasciò alquanto perplessi. Avevamo appena terminato l’allestimento del Padiglione del mare e valutammo i pro e i contro. Alla fine, riflettendo sul fatto che declinare l’invito avrebbe significato rinunciare ad avere un grande Museo del mare a Genova per chissà quanto tempo, io e i miei colleghi della Direzione Cultura del Comune di Genova demmo la nostra disponibilità a lavorare al progetto. A noi interessava soprattutto che passasse l’idea di fare un museo marittimo moderno, pensato non tanto a misura d’uomo, quanto a misura di nave, cioè di galea, con gli spazi relativi. Incassata la rinuncia di Renzo Piano a mettere mano, e testa, al progetto, il Comune bandì un concorso nominandomi presidente della Commissione giudicante. Dei quaranta studi di progettazione che si presentarono, ne scegliemmo sei, due dei quali stranieri e, valutando tutto, alla fine la nostra preferenza andò a quello di Guillermo Vázquez Consuegra, anche se il previsto grosso intervento di vetratura dell’intero antico edificio ci spaventava un po’. Ma nello stesso tempo, l’idea di demolire la facciata laterale per sostituirla con una enorme vetrata che avrebbe permesso di vedere e dare risalto alla ricostruzione di una grande galea genovese ci entusiasmava. Un altro elemento forte del progetto era rappresentato dal Mirador, questa grande scatola di vetro dal quale si gode una vista meravigliosa a 360 gradi sulla città. Così l’11 settembre 2000 attribuimmo la vittoria a Consuegre e cominciammo a confrontarci con lui per la parte che riguarda l’allestimento, sul quale non eravamo perfettamente d’accordo».

Gran parte del materiale esposto al Galata arriva del Museo Navale di Pegli

Il materiale oggi esposto al Galata da dove proviene? «In parte dal Museo Navale di Pegli dov’era accatastato dagli inizi degli anni Venti. Un’altra parte l’abbiamo recuperata in questi anni, andandocela a cercare. Uno dei pezzi più importanti, per esempio, è la tuga del piropanfilo Yaza, lo yacht imperiale dei sovrani austriaci Francesco Giuseppe e Sissi. Ha avuto una strana lunga storia. Smantellata dallo yacht, ha fatto da padiglione espositivo di un antiquario di La Spezia, da camerino di Frank Sinatra e, infine, da ufficio stampa dell’Ucina. Ora noi l’abbiamo restituita a un ambiente marinaro, mettendola sul ponte di coperta di un piroscafo ricostruito. Non è importante che tutti i pezzi siano originali, ma è importante che il visitatore, normalmente a digiuno del mondo della marineria, possa esplorare l’ambiente di una nave d’epoca e trovare gli oggetti originali collocati in contesti che sono sì ricostruiti, ma che sanno valorizzarli molto di più di una vetrina. Abbiamo fatto acquisizioni importanti, non tanto per il valore artistico dei materiali, quanto per quello culturale. I piani di costruzione di brigantini, i piani di velatura, i macchinari vari di cantiere. Materiali che ci siamo andati a prendere prima che finissero al macero, perché questo, dispiace dirlo, era il loro destino. Abbiamo così ricostruito gli ambienti di lavoro di un cantiere navale ligure dell’Ottocento con le sue macchine utensili e le varie fasi di lavorazione". È un’impostazione museografica che si discosta molto da quell’immagine compassata, a volte anche noiosa, che conserva la maggioranza dei nostri musei.

"Io spero che il nostro museo sia capace di far provare ai visitatori almeno qualche emozione. Altrimenti, pensare di vedere 12mila metri quadrati solo di vetrine, oggetti e modellini, sarebbe triste. La nostra scelta è stata quella di mescolare insieme elementi che altrove sono tenuti ben separati. Le collezioni storiche, per esempio, di solito sono separate dalle ricostruzioni ambientali. Così succede al Museo Navale di Barcellona, ma anche a quello Greenwich, che pure ha allestito alcune bellissime scenografie in grado di attirare il visitatore.

Il museo genovese vuole essere in grado di trasmettere le emozioni che si vivono sul mare

Noi cerchiamo di mescolare l’approccio abbastanza tradizionale, tipicamente italiano, essenzialmente colto, fatto cioè di materiali esposti in vetrina, ben conservati e descritti, con alcuni momenti di forte impatto, quali sono sicuramente la galea, il brigantino, la ricostruzione degli ambienti della Darsena e il simulatore di navigazione dal ponte di comando del piroscafo. Anche la simulazione della tempesta ha riscosso un gran successo. Ha dato, come speravo, qualche emozione. Il terzo elemento è la multivisione, la multimedialità. Tutti i musei ricchi dispongono di elementi di multimedialità, ma anche questi sono tenuti separati. Io non ho mai capito perché non si potesse mescolare il tutto per avere un effetto di rientro al passato, di macchina del tempo. Ecco, a me piace pensare che nel mio museo ci siano degli angoli in cui il visitatore possa avere la sensazione di essere tornato indietro nel passato, vuoi per l’ambiente stesso che lo estrae dal mondo esterno, vuoi perché gli abbiamo costruito intorno un bozzolo di verosimiglianza. Il museo deve essere anche una grande occasione di gioco per imparare, per conoscere la storia, per entrare nell’immaginario del mare. In questo aspetto io credo che possiamo ancora crescere molto e ci auguriamo di farlo nei prossimi anni".

Dal punto di vista storico spiccano i quadri del porto di Genova e la collezione di marine

Che cosa manca ancora di importante da fare? "Ci manca una sezione, chiamiamola così, sulla contemporaneità. È l’eterna cenerentola di tutti i musei italiani. Forse perché abbiamo un grande passato sul mare, ma anche un passato recente, quello dei transatlantici, che finisce con l’appagarci. Quello che a me manca è una sezione dedicata alla marina mercantile e ai transatlantici dal secondo Dopoguerra: l’Andrea Doria, il Michelangelo, il Raffaello. È una stagione di cui ci sono ancora tanti testimoni. Abbiamo fatto una mostra sui transatlantici, però sull’ultima parte non si può dire che fosse completa. Direi che uno degli obiettivi che noi ci siamo prefissi sulla distanza è di tentare di ricomporre il patrimonio artistico presente su queste navi, quelle dei Costa e soprattutto della Società Italia, che oggi è disperso per vari motivi. È una grande perdita per l’allestimento e la ricostruzione degli ambienti. Un’altra cosa che manca è l’aspetto della navigazione di oggi e dell’immediato futuro, cioè quale futuro c’è per il mare, per la marineria, per la navigazione. Da questo punto di vista siamo molto museo storico e poco museo della scienza". Dal punto di vista storico, quali sono i pezzi più importanti che custodisce il Galata? «Direi senz’altro i grandi quadri del porto di Genova, che danno una visione assai interessante della nostra città nel XVI secolo. Sono pezzi unici che avevamo conservato nel Museo Navale di Pegli. Poi, assolutamente straordinaria è la collezione dei dipinti di marina. Non mi risulta che in Italia ne esista un’altra di pari importanza. E pensare che sarebbe stata ancora più vasta e importante se non fosse stata depauperata da una serie di furti avvenuti prima che assumessi la direzione del Museo a Pegli. Un’altra sezione di grande interesse è rappresentata dagli atlanti. È un corpus di una sessantina di pezzi che, assieme alle carte nautiche rimaste a Pegli, costituisce una delle più grandi collezioni di questo genere. Ma a parte il valore storico di questi pezzi, io insisto a pensare la cosa più importante è che chi viene a visitare il Galata esca soddisfatto di aver fatto questa scelta». In effetti il Galata, con le sue vetrate e le antiche arcate, con le sue atmosfere suggestive, le luci soffuse, i sottofondi sonori, le stimolanti ricostruzioni ambientali e le eclatanti simulazioni è un bell’esempio di come si possa fare cultura senza annoiare. Una cultura attraente. E scusate se è poco.

Testo di Riccardo Magrini pubblicato sul numero 44 di Arte Navale. Su gentile concessione della rivista Arte Navale.Le immagini sono pubblicate su gentile concessione della rivista Arte Navale. E' fatto divieto per chiunque di riprodurre da mareonline.it qualsiasi immagine se non previa autorizzazione direttamente espressa dall'autore delle immagini al quale spettano tutte le facoltà accordate dalla legge sul diritto d'autore, quali i diritti di utilizzazione economica e quelli morali.