sul polo nautico della Certosa

Poco distante dall’isola di Sant’Elena, tra San Pietro di Castello e il Lido, sorge un’isola che anticamente era costituita da due isolotti incolti e disabitati. Nel 1199 il vescovo di Castello, Marco Nicola, fece interrare il canale che separava le due piccole isole, in modo da potervi erigere un tempio e un monastero in onore di Sant’Andrea Apostolo. Nel cenobio furono chiamati a vivere gli Agostiniani che vi rimasero fino al 1419, quando, ridotti ormai a pochissime unità, lasciarono l’isola che, dall’intitolazione della chiesa, aveva preso il nome di Sant’Andrea di Lido. Nel 1422, su consiglio di San Bernardino da Siena, a sostituire gli Agostiniani furono chiamati i Certosini di Firenze e da allora l’isola fu chiamata di San Bruno, dal nome del fondatore dell’Ordine in Francia o, più comunemente, della Certosa,

come la conosciamo oggi. I Certosini restaurarono i vecchi edifici ormai cadenti ed eressero due chiostri, uno maggiore, intorno al quale costruirono quindici cellette dotate di cortiletto, giardino e pozzo per uso personale, e uno più piccolo che andò con il tempo a ospitare le cappelle di famiglie patrizie come i Barbarigo, i Giustiniani, i Grimani, i Morosini, i Pisani e altri. Tra i due chiostri la vecchia chiesa di S. Andrea fu anch’essa restaurata e ingrandita su disegno di Pietro Lombardo e fu arricchita di opere di celebri pittori, quali Andrea da Murano, Tiziano, Nicolas Reinier, Tintoretto. Con la soppressione degli ordini religiosi decretata da Napoleone, i monaci dovettero abbandonare la Certosa che fu poi depredata di ogni sua opera d’arte. L’isola fu destinata a uso militare e passò sotto il comando francese, poi austriaco e infine italiano. L’esercito italiano vi costruì uno stabilimento per la lavorazione degli esplosivi e la utilizzò come poligono di tiro fino alla fine degli Anni 60. La definitiva chiusura dell’opificio militare nel 1958 e successivamente delle altre installazioni lasciò l’isola in uno stato di progressivo e assoluto degrado, tanto che nel 1985 nacque spontaneo un Comitato Certosa con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e di incentivare azioni mirate al recupero ambientale dell’isola come Parco Urbano. La Certosa è infatti una delle poche isole verdi della Laguna e il Certosa Day, organizzato dal Comitato fino al 2000, ha coinvolto in un clima festoso migliaia di cittadini in azioni di tutela. Le vere e proprie opere di recupero iniziarono finalmente nel 1997, quando il Comune di Venezia riuscì a ottenere i finanziamenti necessari dall’Unione Europea.

Tutto nasce dal sogno nel cassetto del velista veneziano Alberto Sonino….

I lavori furono indirizzati alla bonifica ambientale, al restauro di quelle parti del vecchio opificio militare sopravvissute, alla ricostruzione del seicentesco Casello delle Polveri, con l’idea di riconvertire tali edifici in strutture museali, produttive, per esempio per la piccola cantieristica, e ricettive. Si trattava ora, dando per scontata la fattibilità del Parco Urbano, di trovare la miglior destinazione possibile alle strutture abitative e produttive rimesse in funzione. Ci voleva un progetto onnicomprensivo che rispondesse ai requisiti richiesti dalla natura del finanziamento di valorizzazione dell’ambiente e di pubblica utilità. A questo punto inizia una nuova storia che ha tanto il sapore di una fiaba moderna. Il protagonista di questa favola è Alberto Sonino. Veneziano, appassionato di vela fin da bambino, Sonino ha avuto una brillante carriera di velista culminata con la conquista del titolo mondiale della classe Hobie Tiger nel 2001. È stato olimpionico della classe Tornado, skipper in innumerevoli regate e tattico del trimarano di Soldini nel Grand Prix del 1999. Un uomo di mare e di vela, insomma, che ha sempre coltivato un sogno: aprire una scuola per giovani velisti, sull’esempio delle grandi scuole francesi, nella sua Venezia. Una sfida particolarmente difficile: “Perché a Venezia”, ci dice con tono amaro, “l’attività velica è quasi inesistente. Non solo come sport, ma anche come diporto. Se si considera la realtà geografica e ambientale della città, ma soprattutto la sua storia e le sue glorie passate fatte di navi, di vele e di marineria, c’è da rimanere sconcertati di fronte a questa lacuna. Io, comunque, ho continuato a coltivare il mio sogno e a credere di poterlo realizzare, finché un giorno di quattro anni fa un alto funzionario del Comune che aveva fatto parte della Commissione per i finanziamenti della Ue e che già mi conosceva perché mi aveva aiutato a trovare delle sponsorizzazioni per la mia attività sportiva, mi chiese a bruciapelo come avrei utilizzato gli spazi e le strutture della Certosa, invitandomi a buttare giù un progetto”.

…. sostenuto dal gruppo di lavoro che aveva affrontato con lui la Coppa America

Un progetto non riferito necessariamente alla vela. “Parlava di ambiente, di mare, di barche, di laguna. Tutto molto generico. Non c’erano idee chiare a quell’epoca sulla destinazione della Certosa. A lui, fondamentalmente, rincresceva che, finiti i lavori per i quali aveva reperito i fondi, erano passati sei anni senza che nulla fosse stato ancora fatto sul piano della utilizzazione, con il rischio di incorrere nelle multe della Comunità Europea. Così sono andato a vedere l’isola e ne sono rimasto a dir poco affascinato. Vedevo davanti agli occhi materializzarsi tutto quello che avevo sognato. Qui si poteva fare di tutto, si poteva creare non solo una scuola di vela, ma un intero polo nautico. Ho chiamato a raccolta i miei amici, quelli con i quali mi consulto abitualmente, parlo di Matteo Vianello, di un altro Matteo, Confetto, di Alessandro Tedesco: è un gruppo che già lavorava con me per la Coppa America, con il quale condividevo ogni problema, dalle regate al lavoro. Perché a tutti noi era chiaro che da lì a qualche anno, avremmo dovuto pensare seriamente al lavoro, a quale strada prendere. E così, mettendo insieme la nostra esperienza e i nostri sogni di inguaribili innamorati di mare e di barche, abbiamo studiato e presentato un progetto per la realizzazione di un polo nautico polifunzionale.

La cosa più difficile è stato passare dalla teoria alla pratica

Quando ci hanno detto che il progetto era molto interessante, siamo rimasti sorpresi, ma quando ci hanno chiesto se volevamo davvero realizzarlo, se era una cosa seria, siamo rimasti perplessi. Non avevamo ancora pensato a come ci saremmo comportati per passare dalla fase teorica a quella pratica. Ci abbiamo riflettuto sopra, abbiamo fatto un po’ di conti e poi ci siamo buttati: quella era l’occasione della nostra vita. Così abbiamo circostanziato il nostro progetto e abbiamo partecipato al bando pubblico di concessione in affitto della parte produttiva dell’isola, quella cioè al di fuori del Parco Urbano e Territoriale che compete al Comune. Dopo qualche peripezia il nostro progetto è risultato vincente. La chiave di tutto era l’attività produttiva, perché tale doveva essere per ottenere i fondi europei; allo stesso tempo bisognava legarsi all’ambiente, perché l’area era d’interesse comunitario, zona di traffico limitato Ztl. Passato il primo entusiasmo, ci siamo però ben presto trovati di fronte a una realtà che non era tutta rose e fiori. Come chi, dopo aver comprato una casa, entra e tutto gli sembra bellissimo, ma poi si accorge che l’affitto costa tantissimo, che l’impianto elettrico è da rifare, che dal piano di sopra c’è un’infiltrazione d’acqua, che insomma c’è il rovescio della medaglia. E il rovescio erano i soldi che il Comune pretendeva per la concessione”. Per fortuna c’erano introiti sui quali poter contare. “Le entrate dell’affitto degli ormeggi erano un bell’inizio. Avevamo subito notato, fin dalla prima visita, che si potevano ricavare nel canale di approdo un’ottantina di posti barca. Solo che bisognava portarci l’acqua, un servizio che non dipendeva dal Comune. E, insieme all’acqua, bisognava poi ottenere la concessione dei moli galleggianti. Per utilizzare ogni singolo edificio, inoltre, bisognava partecipare e vincere il corrispondente bando. Una continua corsa a ostacoli”. Senza stare a perderci nella cronaca dell’infinita ragnatela delle pastoie burocratiche, diciamo subito che la corsa è stata vinta grazie alla bontà del progetto, alla validità della squadra che Sonino ha saputo creare e anche alla magia di quest’isola, ancora un po’ misteriosa – l’area archeologica medievale è ancora da indagare – nonostante la vicinanza delle mondanità del Lido e il centro turistico della città: piazza San Marco dista in linea d’aria poco più di cinquecento metri. Alla Certosa è nato un polo nautico, il primo che abbia avuto Venezia, al quale è stato dato il suggestivo nome di Vento di Venezia.

Il Vento di Venezia affronta in modo professionale tutti gli aspetti della nautica

Si tratta di un complesso molto articolato che tocca i molteplici aspetti della nautica: dalla costruzione di nuovi scafi a vela e a motore ai restauri e ai refitting di scafi d’epoca; dagli ormeggi alla manutenzione delle barche; dalla veleria alla charterizzazione di barche con o senza equipaggio. Una parte importante dell’attività è riservata alla didattica che si sviluppa nell’organizzazione di corsi di vela, di arte remiera, di canoa. Grazie anche alla partecipazione al progetto di un velista famoso come Giovanni Soldini, Vento di Venezia ha assunto subito una dimensione internazionale stipulando accordi con Les Glénans, la prestigiosa scuola di vela francese, che ha scelto la Certosa come sua nuova base in Italia, e con il Centro Velico di Caprera, che si è affidata a VdV per le proprie attività nella Laguna veneta.

In quanto all’attività cantieristica, il merito di Sonino è stato quello di organizzare in breve tempo una squadra di tecnici, cioè di maestri d’ascia di primissimo valore, venuti alla Certosa da varie parti d’Italia e anche dall’estero. Qui certamente un ruolo decisivo l’ha giocato l’ineguagliabile fascino di Venezia e della sua laguna. Ma il fatto sorprendente è stata l’immediatezza del successo del giovane cantiere di Vento di Venezia.

La prima commessa per la realizzazione di una linea di barche è stata di un milione e mezzo di euro

Ad Alberto Sonino brillano gli occhi: “In effetti abbiamo iniziato a lavorare subito bene sia nelle manutenzioni e nei restauri, sia nel settore delle costruzioni. Quest’ultimo è partito con un progetto ambiziosissimo, quasi folle per una struttura ancora da avviare com’era la nostra. Attraverso un mio contatto personale con un noto cantiere, accettai una commessa di circa un milione e mezzo di euro per la produzione di una serie di barche in legno di linea classica, in pratica una riedizione di un vecchio modello di successo. Il committente ci ha dato una grandissima fiducia e noi abbiamo avuto la fortuna e la bravura di ripagarla”. Le voci nel mondo della nautica corrono veloci di porto in porto. Le commesse si sono moltiplicate, sono venuti anche restauri importanti come quelli di alcuni taxi veneziani e di una splendida lancia a motore costruita negli anni a cavallo dell’ultima guerra. Il polo nautico Vento di Venezia ospita anche l’Istituto Europeo di Design, inaugurato dall’allora sindaco di Venezia, un Massimo Cacciari visibilmente soddisfatto per la concretizzazione del Progetto Certosa “frutto di una proficua collaborazione tra pubblico e privato”. Chi avrebbe mai detto che la concretizzazione potesse venire non da un navigato manager, ma dai sogni di un giovane navigatore con la sua squadra di amici che, per amore del mare e delle barche, hanno saputo lavorare con passione, con dedizione, con costanza e pazienza, nuovi certosini del terzo millennio.

Testo di Riccardo Magrini pubblicato sul numero 43 di Arte Navale. Su gentile concessione della rivista Arte Navale.Le immagini sono pubblicate su gentile concessione della rivista Arte Navale. E’ fatto divieto per chiunque di riprodurre da mareonline.it qualsiasi immagine se non previa autorizzazione direttamente espressa dall’autore delle immagini al quale spettano tutte le facoltà accordate dalla legge sul diritto d’autore, quali i diritti di utilizzazione economica e quelli morali.

pubblicato il 13 Luglio 2015 da admin | in Charter in Italia, Marina in Italia | tag: Alessandro Tedesco, Andrea da Murano, Centro velico di Caprera, Giovanni Soldini, Isola della Certosa, laguna di Venezia, Les Glènans, Matteo Vianello, Tintoretto | commenti: 0

I grandi chef vi "servono" le loro ricette

Ristoranti al mare

I grandi chef vi "servono" le loro ricette

Ristoranti al mare

Le rotte per i ristoranti d'autore

Voglia di crociera

Le rotte per i ristoranti d'autore

Voglia di crociera

Splendida la nave, splendide la mete

Navigate con la Fantasia negli Emirati

Con Msc Seaside fino in America

Le migliori vacanze in barca

Splendida la nave, splendide la mete

Navigate con la Fantasia negli Emirati

Con Msc Seaside fino in America

Le migliori vacanze in barca

Segnalateci la vostra proposta

Case al mare

Segnalateci la vostra proposta

Case al mare

V'indichiamo la rotta giusta

V'indichiamo la rotta giustain un mare d'investimenti Rotte nell'entroterra

Segnalateci la vostra proposta

"Navigate" tra le sagre

Segnalateci la vostra proposta

"Navigate" tra le sagre

Nei borghi i pescatori cucinano per voi

Accessori & partner

Nei borghi i pescatori cucinano per voi

Accessori & partner

Come e dove rendere la barca unica

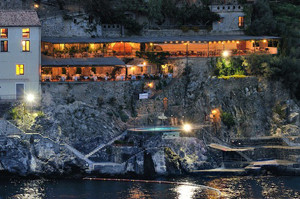

Approdi d'autore

Come e dove rendere la barca unica

Approdi d'autore

Le rotte nei più affascinanti hotel sul mare

Antiquariato & collezionismo

Le rotte nei più affascinanti hotel sul mare

Antiquariato & collezionismo

Dove navigare fra aste, negozi...

Associazioni di mare

Dove navigare fra aste, negozi...

Associazioni di mare

Ecco chi tramanda storie e tradizioni

Cantieri e maestri d'ascia

Ecco chi tramanda storie e tradizioni

Cantieri e maestri d'ascia

Qui gli scafi tornano a splendere

I vostri annunci

Qui gli scafi tornano a splendere

I vostri annunci

Vendete barche, posti barca, oggetti…

Corsi e patenti nautiche

Vendete barche, posti barca, oggetti…

Corsi e patenti nautiche

Le migliori scuole per imparare

Le migliori scuole per imparareClick sull'acqua

Le più belle foto di mare.

Mare by night

Le più belle foto di mare.

Mare by night

I locali più trend dove approdare

Diving center

I locali più trend dove approdare

Diving center

Immergersi fra fondali da sogno e relitti

Navighiamo nei musei

Immergersi fra fondali da sogno e relitti

Navighiamo nei musei

Qui si racconta la storia della navigazione

Presi all'amo

Qui si racconta la storia della navigazione

Presi all'amo

Bravi pescatori si nasce o si diventa?

Porti turistici

Bravi pescatori si nasce o si diventa?

Porti turistici

I migliori marina del Belpaese

Lavori in mare

I migliori marina del Belpaese

Lavori in mare

Come e dove trovare un impiego

Un mare di shopping

Come e dove trovare un impiego

Un mare di shopping

Abiti, accessori, gioielli e orologi...

Storie e personaggi

Abiti, accessori, gioielli e orologi...

Storie e personaggi

Per chi naviga con la fantasia

Traghetti ed imbarchi

Per chi naviga con la fantasia

Traghetti ed imbarchi

Cosa sapere su rotte ed offerte...

Cosa sapere su rotte ed offerte...

PRONTO SOCCORSO IN MARE

Sono diversi i possibili problemi di salute che possono subentrare in mare, durante la navigazione,

spesso legati proprio alla vita di mare: da una banale caduta a un tuffo sbagliato, da una puntura di

riccio a una bruciatura di medusa, a un'otite, un'insolazione…

Sono diversi i possibili problemi di salute che possono subentrare in mare, durante la navigazione,

spesso legati proprio alla vita di mare: da una banale caduta a un tuffo sbagliato, da una puntura di

riccio a una bruciatura di medusa, a un'otite, un'insolazione…Cliccate qui per rivolgervi direttamente al medico di mareoline… IL MARE IN TAVOLA

Mareonline vi invita a scoprire i migliori cibi e vini (ma anche liquori e sigari) da gustare in barca,

indicandovi la rotta per raggiungere i migliori prodotti del mare:

Cibi e Vini

RICETTE DI MARE

Mareonline vi invita a scoprire i migliori cibi e vini (ma anche liquori e sigari) da gustare in barca,

indicandovi la rotta per raggiungere i migliori prodotti del mare:

Cibi e Vini

RICETTE DI MARE

Mareonline vi propone alcune ricette per cucinare, a casa o in barca, piatti a base di pesce e crostacei.

Mareonline vi propone alcune ricette per cucinare, a casa o in barca, piatti a base di pesce e crostacei.Cliccate qui per scoprire ingredienti e preparazione... SBARCO AL RISTORANTE

Mareonline vi invita a scoprire i migliori ristoranti lungo le coste del Belpaese, raggiungibili direttamente in barca.

Mareonline vi invita a scoprire i migliori ristoranti lungo le coste del Belpaese, raggiungibili direttamente in barca.Cliccate qui per trovare il vostro ristorante

Cliccate qui per leggere i ristoranti segnalati da voi. MODA E ACCESSORI

Cliccate qui per scoprire che look deve esibire un vero lupo di mare anche in terraferma...

LE FOTO PIU' CURIOSE

Cliccate qui per scoprire che look deve esibire un vero lupo di mare anche in terraferma...

LE FOTO PIU' CURIOSE"PESCATE" SU FACEBOOK

Segnalateci le foto più curiose che avete "pescato" su facebook (inviando una e mail a

mareonline@mareonline.it

o lasciando un messaggio sulla sulla pagina facebook di mareonline)

IL ROMANZO

Segnalateci le foto più curiose che avete "pescato" su facebook (inviando una e mail a

mareonline@mareonline.it

o lasciando un messaggio sulla sulla pagina facebook di mareonline)

IL ROMANZO

cliccate qui per leggere il romanzo il vento e la farfalla di Franco Fabretti

SIAMO TUTTI FOTOGRAFI

cliccate qui per leggere il romanzo il vento e la farfalla di Franco Fabretti

SIAMO TUTTI FOTOGRAFI

Avete degli "scatti" particolari fatti al mare, in navigazione?

Avete degli "scatti" particolari fatti al mare, in navigazione?Inviateli a mareonline@mareonline.it con vostro nome cognome località fotografata.

Le migliori potrebbero apparire in Home page… Cliccate qui