Battaglia navale fra Roma e Cartagine,

una maxi immersione l'ha riportata a galla

Il nome dell’archeologo Sebastiano Tusa, direttore della Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana, è indissolubilmente legato all’affascinante ricerca di archeologia subacquea, la più grande mai fatta nel mondo, che ha scandagliato 300 chilometri quadrati a una profondità media di 60 metri. Si è svolta negli ultimi anni nelle acque dell’arcipelago delle Isole Egadi, teatro dell’epica battaglia navale del 241 a. C. tra romani e cartaginesi che ha deciso le sorti della Prima guerra punica e ipotecato ciò che sarebbe avvenuto dopo, cioè la distruzione di Cartagine, la conquista totale del Mediterraneo da parte di Roma e la conseguente nascita dell’impero che ha cambiato la nostra storia. Dell’importanza di localizzare il teatro della battaglia del 241 a. C. se ne cominciò a parlare nel 1985 durante iI Convegno Internazionale per un’Archeologia del Mediterraneo organizzato, per la rassegna Settimana delle Egadi, dalla giornalista e scrittrice Giulia D’Angelo e da Nino Allegra, direttore dell’Ente Provinciale per il Turismo di Trapani. In quell’occasione il giovane archeologo Sebastiano Tusa aprì la sua relazione evidenziando il fatto che “…nel campo della ricerca archeologica sottomarina l’assenza delle testimonianze scritte può essere colmata soltanto dal rinvenimento di prove inconfutabili…”. Le prove oggi ci sono. Sono i dodici rostri recuperati grazie a Tusa nel corso delle ricerche sottomarine effettuate a nord di Capo Grosso dell’isola di Levanzo.

Sono dodici in tutto le appendici navali recuperate nelle acque siciliane

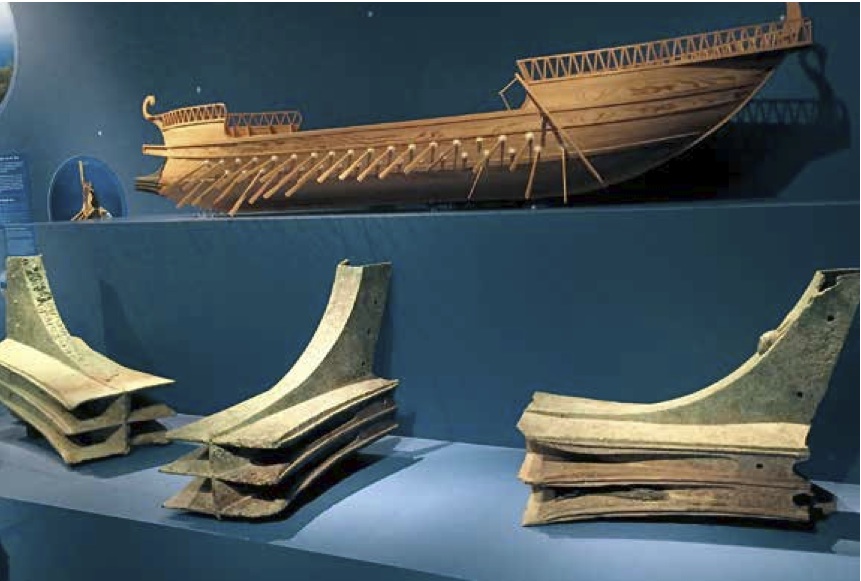

Questi eccezionali recuperi, di cui tutto il mondo parla, sono il risultato delle sei campagne portate a termine con la nave oceanografica Hercules, messa a disposizione dalla fondazione americana RPM Nautical Foundation. Come ci si è riusciti? Prima di tutto perché la nave è a posizionamento dinamico, con 4 eliche e 4 motori governati da un computer che gestisce la rotta, una specie di ancora digitale essenziale perché alla posizione satellitare della nave sono legati tutti gli altri strumenti deputati a scandagliare il fondo: un sonar a scansione laterale, il Multi Beam, un altro sonar a scansione radiale posto sotto la barca e infine il Rov (Remote Operate Vehicle) una sorta di grande robot con telecamere, bracci manipolatori e una sorbona, una specie di aspirapolvere marino realizzato per recuperare gli oggetti individuati. Il bottino per ora è di dodici rostri, sette elmi romani di tipo Montefortino, molte anfore e numerosi altri piccoli reperti e suppellettili di bordo. Una volta studiate le iscrizioni dei rostri se ne è dedotto che uno è cartaginese, perché ha inciso: “E che la lancia rechi molto male, Baal lanci con furore questo strumento contro il suo obiettivo nel ventre della nave nemica sì che lo scudo venga fiaccato indebolito al centro”. In uno di quelli romani si legge: “Caio Paperio Tiberii Filii e Marco Populicio Luci Filii Queaestoria Protestate”. Probabilmente sono i nomi dei magistrati che finanziarono la spedizione e la probatio afferma “io ho fatto questo rostro e ho provato che è fatto bene”. Infatti le grandi famiglie romane acquistavano o producevano i rostri per le navi da loro stessi fornite per la partecipazione diretta all’impresa, rivendicando così una parte del bottino e di schiavi.

La battaglia delle Egadi decise definitivamente le sorti della Prima guerra punica

Tra il 264 e il 241 a.C. ci sono stati 23 anni di scontri mortali tra Roma e Cartagine e il 10 marzo del 241 a.C., nel mare delle Egadi, si svolse quello decisivo. L’ammiraglio romano Lutazio Catulo intuì la rotta delle navi cartaginesi, partite da Marettimo per puntare su Erice, e le attaccò a nord di Levanzo, dove le ricerche archeologiche hanno messo in evidenza prove in grado di fugare ogni dubbio sulla reale dinamica della battaglia. Visto il nemico a vele spiegate, per non perdere tempo prezioso Lutazio Catulo diede ordine di tagliare velocemente le cime in modo da colpire le navi nemiche al traverso. In preda al panico, parte della flotta rientrò verso Cartagine, parte venne distrutta o catturata. Dove c’era il luogo di ancoraggio della flotta romana, negli anni ’70 un subacqueo di Levanzo, Cecè Paladino, recuperò, senza darne notizia (ma in quegli anni ancora non si parlava di archeologia subacquea) un centinaio di ceppi d’ancora in piombo che vennero fusi e utilizzati per farne pesi per le cinture da sub.

I reperti siciliani saranno protagonisti di una mostra che girerà l'Europa

I rostri, gli elmi, le anfore e gli altri oggetti recuperati sono protagonisti di un percorso espositivo all’interno del Museo dell’ex Stabilimento Florio di Favignana che vede il visitatore immerso, con una ricostruzione multimediale della battaglia stessa e delle fasi salienti della ricerca. Fino al 2018, tuttavia, questo patrimonio culturale subacqueo sarà esposto nella mostra Mirabilia Maris, Sicily and the Sea in giro per l'Europa. Nella primavera 2016 la mostra sarà all’Ashmolean Museum di Oxford fino al 25 settembre. Dall’ottobre 2016 al marzo 2017 tornerà a casa, a Palermo, nell’Arsenale della Marina Regia, sede della Soprintendenza del Mare. Subito dopo si imbarcherà per volare a Copenaghen, dove rimarrà fino all’agosto 2017 al museo Ny Carlsberg Glyptotek. Da settembre 2017 a marzo 2018 è attesa al Royal Museum of Art and History di Bruxelles. L’ultima tappa del tour, se non ci saranno altre richieste, è in Germania, a Bonn, dove da aprile 2018 ad agosto sarà esposta al Landes Museum.

Testo e foto di Maurizio Bizziccari pubblicati sul numero 91 di Arte Navale. Su gentile concessione della rivista Arte Navale.Le immagini sono pubblicate su gentile concessione della rivista Arte Navale. E' fatto divieto per chiunque di riprodurre da mareonline.it qualsiasi immagine se non previa autorizzazione direttamente espressa dall'autore delle immagini al quale spettano tutte le facoltà accordate dalla legge sul diritto d'autore, quali i diritti di utilizzazione economica e quelli morali.

Bellissima iniziativa quella di offrire alla visione del mondo questi tesori, rimane la speranza che anche le città italiane possano usufruirne. Ad esempio proporrei Torino, con sede alla Reggia di Venaria, dove altre esposizioni analoghe hanno avuto allestimenti magnifici e grande successo. Nella speranza di un riscontro positivo, ringrazio anche solo per l'opportunità di fare la mia richiesta .